Érase una vez una chica llamada Marie-Fortunée Capelle, más conocida en las páginas de la historia como Marie Lafarge, por su apellido de casada. Nacida en Francia allá por el año 1816, es recordada por ser la protagonista de uno de los primeros casos de supuesto asesinato en el que la toxicología determinó el veredicto final del juicio, que tuvo lugar en 1840. El asunto tuvo tanto eco que los periódicos de medio mundo siguieron su desarrollo con pasión y, en muchas ocaciones, posicionándose a favor o en contra de la acusada, con mucha carga política entre medias.

Érase una vez una chica llamada Marie-Fortunée Capelle, más conocida en las páginas de la historia como Marie Lafarge, por su apellido de casada. Nacida en Francia allá por el año 1816, es recordada por ser la protagonista de uno de los primeros casos de supuesto asesinato en el que la toxicología determinó el veredicto final del juicio, que tuvo lugar en 1840. El asunto tuvo tanto eco que los periódicos de medio mundo siguieron su desarrollo con pasión y, en muchas ocaciones, posicionándose a favor o en contra de la acusada, con mucha carga política entre medias.

Marie era hija de un oficial de artillería, que falleció cuando era una niña. Algunos años más tarde también falleció su madre, por lo que, con dieciocho años cumplidos fue a caer bajo la tutela de una tía materna, muy bien relacionada y casada con un alto cargo del Banco de Francia. No era mal lugar para una huérfana, pero al parecer las dos mujeres chocaban constantemente. Se le ofreció a Marie una educación esmerada, típica para la época, ideal para una «señorita bien». Debido a la posición de sus tíos, sus amigas pertenecían a familias aristocráticas y se esperaba que se comportara como tal. Algo debió salir mal, porque en su cabecita comenzó a nacer todo un peligroso delirio de grandeza. Como sus amigas iban cayendo una detrás de otra en matrimonios de cuento de hadas, con grandes nobles de Europa y millonarios, ella también soñaba con lo mismo. Pero su tía, a pesar de nadar en la abundancia, no ofrecía una dote espectacular por su futuro casamiento. Sin duda, eso fue considerado por Marie como toda una afrenta, más que nada porque sus sueños de princesa se veían mermados. El tiempo pasaba y ningún pretendiente se acercaba a ella. El príncipe azul no aparecía por lo que, cumplidos los veintitrés, años un familiar suyo fue encargado de buscarle un marido de buena cuna. Con agencia matrimonial por el medio, se eligió al pretendiente sin que Marie supiera nada. En esa época, una chica de buena posición, aunque fuera una segundona, debía casarse pronto. Con veintitrés años estaba ya cerca entrar en una edad en la que sería poco apetecible, y sin un gran patrimonio detrás, sería complicado que se casara. Se pactó la boda con un chaval de veintiocho años llamado Charles Lafarge. Parece que al principio la idea de tal matrimonio no disgustó a Marie, a fin de cuentas se decía que Charles era propietario de un gran palacio que había sido anteriormente un monasterio, así como dueño de muchas otras propiedades. ¡Por fin podría codearse con sus amigas en igualdad de condiciones! Sí, ese era su gran sueño, la pena es que el cuento de hadas se convirtió en pesadilla muy pronto.

La boda tuvo lugar en 1839, marchando la feliz pareja a vivir a la gran propiedad de Charles, abandonando Marie su querida París. Bien, el tal Charles no parecía gran cosa, un tipo grande y un poco tosco pero, al parecer, bienintencionado. No sé que imaginaba Marie, pero lo que se encontró no debió hacerle mucha gracia. El castillo principesco, o el suntuoso palacio, no era más que un viejo caserón rodeado de ratas que estaba siendo reformado para convertir una vieja cartuja en un lugar más o menos adecuado para vivir. Sí, había fincas allí, pero eran penosas y, para colmo, el negocio de fundición de Charles no daba más que problemas. Se había esforzado durante años para conseguir una industria próspera, pero no tenía más que deudas. La reacción de Marie al ver aquello fue terrorífica. Sus sueños de grandeza estallaron en apenas unos minutos en medio de un paisaje oscuro que nada tenía que ver con príncipes y tesoros. Amenazó con suicidarse, se sentía traicionada por su familia que, por fin, parecía haberse librado de su molesta presencia. Los ataques de ira asustaban a su marido que, intentando arreglar el problema, prometió no tocarla hasta que consiguiera dinero para levantar aquella ruina.

Lo que siguió fue toda una representación digna de una tragicomedia. El matrimonio aparentaba en público ser el más feliz del mundo, pero en privado Marie no se acercaba a Charles. Llegaban cartas de Marie a sus amigas informando de lo dichosa que se sentía en su gran mansión. Poco antes de partir Charles a París para un viaje de negocios, Marie obligó a su marido a firmar un testamento en el que ella era considerada heredera de todas las propiedades. Curiosamente, algo debió imaginar Charles, pues casi al mismo tiempo, y a espaldas de su mujer, dio por válido otro testamente en el que su madre aparecía en primer término como heredera.

Aquella firma convirtió a Marie en una apasionada amante… en la distancia, claro. Mientras su marido estaba en París, le envió ardorosas cartas y algunos dulces. No le sentaron muy bien, pues enfermó repentinamente. Los síntomas eran similares a los del cólera. De regreso a sus propiedades, Charles parecía haber mejorado un poco. Sin embargo, al poco, volvió a enfermar. Varios médicos le trataron y todos llegaron a la conclusión de que padecía cólera. Lo más curioso era la forma de actuar de Marie, siempre atenta con Charles, ofreciendo comida a su marido continuamente. Una comida en la que, en ocasiones, se observaban sospechosos «posos blancos». Por esos días había encargado Marie la compra de arsénico para matar ratas, así que dos y dos son cuatro. Algunos familiares de Charles sospecharon y un médico, finalmente, trató a Charles con minucionsidad hasta dar con una conclusión aterradora: estaba siendo envenenado. Lo más sorprendente era ver a Marie cada día más radiante, casi alegre, mientras Charles iba cayendo poco a poco en las garras de la muerte. Ya no había remedio, al poco Charles falleció y Marie fue acusada de asesinato.

Fueron analizadas varias muestras de comida procedentes de la cocina y, aunque se encontraron rastros de arsénico, no parecía suficiente prueba como para cerrar el caso. El juicio fue seguido con pasión en gran parte de Europa. Marie, poco antes de ser acusada, había acudido con rapidez a comprobar el testamento. No me imagino la cara que debió poner al ver que la jugada no había salido nada bien. La estampa de la pobre Marie en el juicio era muy teatral, vestida de negro, mostrando continuamente pesar por la suerte de su marido. Despertó la compasión de muchos y la opinión pública se dividió prácticamente en dos partes iguales. En un primer análisis del cadáver, varios químicos y boticarios afirmaron haber encontrado rastros de arsénico. Pero las pruebas que empleaban eran toscas y anticuadas, la cosa no estaba nada clara.

De repente, entró en acción el abogado de la defensa. Afirmó que un gran científico español se hallaba esos días dando una serie de conferencias en París y que debía ser llamado para ayudar a Marie en su defensa. El científico no era otro que el gran Mateo Orfila, el padre de la toxicología moderna (véase este artículo biográfico sobre Orfila en TecOb). El juez permitió que se exhumara el cuerpo de Charles para la toma de nuevas muestras, pero no pidió la presencia de Orfila, sino que dejó en manos de los mismos químicos y boticarios que habían realizado la primera prueba la ejecución de la segunda, para salir de dudas. Sorprendentemente, la prueba resultó negativa. ¡Marie respiraba aliviada! Estaba a punto de ser libre.

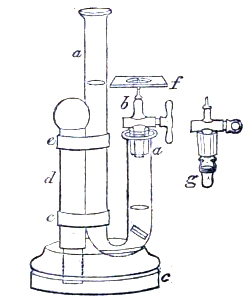

La prueba en cuestión era el test de arsénico ideado por el químico británico James Marsh. Aquella prueba era, y es, una maravilla de la química analítica. Permitía detectar trazas minúsculas de arsénico en cualquier muestra, pero tenía un grave problema, a saber, para su realización se necesitaba el auxilio de alguien muy experimentado y cuidadoso. Con aquel panorama todo estaba borroso, parecía que el cuerpo no mostraba indicios de presencia de arsénico, pero en los análisis de los alimentos que Marie preparaba para su marido sí aparecía, y además en grandes cantidades. La defensa esperaba que entre tanto lío de pruebas y contrapruebas todo terminara con una duda razonable de inocencia.

Nada de eso, el fiscal también había leído varias obras de Orfila y decidió que, sin nada que perder, lo mejor era resolver las dudas llamando al mejor para realizar los análisis de manera precisa y sin duda posible. La defensa, claro está, no se negó, a fin de cuenta había sido el abogado defensor quien había sacado a la palestra a Orfila. Y, he aqui que, ante la sorpresa de todos, el propio Orfila invitó a las personas que habían realizado los anteriores ensayos a que fueran testigos de su análisis. Los minuciosos procedimientos de Orfila dejaron con la boca abierta a sus colegas, que no dudaron en afirmar que el análisis había sido impecable. Orfila aisló las muestras, de tal forma que cualquier contaminación exterior quedaba anulada. Realizado el test de Marsh, el resultado no ofreció duda: sí, aparecía arsénico en el cuerpo, indudablemente Charles había sido envenenado.

De poco le sirvió a Marie todo el juego de seducción que desplegó ante los medios. Muchos periódicos dudaban de la química, de los análisis y de cualquier cosa, preferían creer en la inocencia de la dulce Marie. No sirvió de nada, fue declarada culpable. Marie fue condenada a cadena perpetua, pena que cumplió durante años, en los que escribió una autobiografía, hasta que, en 1852 fue indultada al estar enferma de tuberculosis, muriendo al poco tiempo.

Documentos de interés sobre el Caso Lafarge:

- Mémoires de Marie Cappelle: veuve Lafarge (1841).

- Account of a method of separating small quantities of arsenic from substances with which it may be mixed. Edinburgh New Philosophical Journal 21: pp. 229–236. Obra sobre el test de Marsh y fuente de la imagen de cabecera del artículo.